ciurce 发布

——记卢旺达大学教育学院孔子学院公派教师吴振奇

国家汉办许琳主任说:“每个外派的汉语教师都是一张中国名片,是一个流动的课堂。孔子学院差不多每年派出1万多名教师和志愿者,每人至少教200名外国学生,200名学生背后就是200个家庭。通过他们,外国人看到了中国了不起的变化,也看到了中国人身上良好的品质。”

2013年11月8日,经过江苏省盐城市盐阜中学推荐、汉办层层严格考核和培训,吴振奇老师在亲朋的不舍和担心中,离开妻子和年仅6岁的儿子,飞抵万里之外的非洲卢旺达大学教育学院孔子学院,开始了骄傲而神圣的汉推工作,这一干就是近三年。

作为海外万千外派汉语教师中的一员,吴老师用敬业精神作舵,团队协作作帆,踏实工作作桨,在汉推的航线上奋力前行,兑现心中对汉推事业的承诺,践行着许琳主任的语重心长的讲话精神。

一、时刻谨记“中国名片”烙印,树立良好国际形象。

自从赴任那天起,吴振奇老师就始终牢记自己肩负的神圣使命,以汉办提倡的“三情:激情、热情和感情”和“三感:责任感、使命感和光荣感”来激励自己,珍惜这次宝贵锻炼机会。同时,吴老师也深知:对外汉语教师不仅是语言的传播者,更是一本生动的中国读本,是一所“流动的孔子课堂”。他经常提醒自己是“一张中国名片”,注重自己的言行,严格遵守卢旺达当地法律和孔院的各项规章制度,时刻用教师职业道德规范来约束鞭策自己,严于律已,以身作则,为人师表。

吴振奇老师常常感慨说:卢旺达孔院之所以能赢得卢旺达人的肯定和尊敬,依靠的是我们孔院在张显院长带领下精诚团结、苦干实干。能够加盟卢旺达孔子学院这个朝气蓬勃、积极进取的团队,我就是幸运的!作为卢旺达孔院集体的一员,我们要始终坚持大局观念。

在平时的工作中,吴老师也是这样严格要求自己的,坚决维护孔院利益,踏实工作,为孔院其他志愿者老师树立了良好榜样:服从孔院总体工作安排,无论是科技学院教学点,还是地处边境的Nyagatare教学点或Akagera国际学校教学点,哪里需要就去哪里;孤身一人长期坚守在Nyagatare教学点,精神上孤独,物质上匮乏,停水停电是家常便饭,却毫无怨言;在院长回国参加全球孔院大会期间,帮助院长协调各项工作,确保孔院运行有条不紊;作为我院文章的首支“笔杆子”,工作之余,还夜以继日为大家辛劳审稿、改稿,却从不要求署名,不计较个人之得失,甘居幕后,宁愿做一片绿叶;2015年初,Nyagatare教学点上,一位汉语教师患急性甲型肝炎回国治疗,汉语教学难以为继,仍然是吴老师不惧危险,主动请缨,受命于危难之间,这需要何等的勇气……

就是这样,吴老师用自己的实际行动向卢旺达人宣扬了源远流长的中华文化:什么是“和”、什么是“公而忘私”、什么是“和而不同”及什么是“文质彬彬,然后君子”等。

二、牢固立足对外汉语教学工作,赢得桃李满卢旺达。

从2013年赴任起到2015年5月的一年半时间,吴振奇老师被派往靠近乌干达的边陲小镇Nyagatare教学点,负责该点的日常教学工作。

乡村教学点的生活必然是艰苦单调、孤单寂寞的,教学条件也简陋到只有一支粉笔和一块黑板,但是吴老师无暇在意自己清苦的生活,全身心投入到汉语教学中。卢旺达电力供应十分紧张,一天晚上,Nyagatare教学点突然停电,教室里霎时陷入一片漆黑,这时候,同学们淡定地掏出准备好的手电筒,为吴老师照明,教室里那点点星光仿佛就是学生们求知的拳拳之心,也仿佛照亮了卢旺达的未来。这一幕难忘的场景牢牢地印刻在吴老师的脑海里,面对着如此喜爱、如此刻苦学习汉语的卢旺达学生,又怎么能不深深为之感动,并为之加倍努力工作呢?

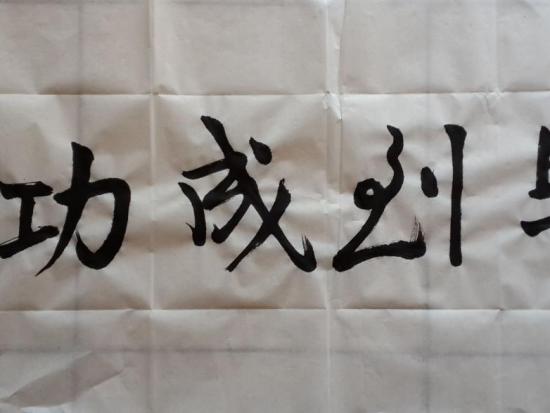

在教授学生汉字时,没有多媒体怎么办?吴老师都是课前用毛笔在纸上写好,一笔一画,工整有力。带到课堂上给学生展示,同时借机介绍因方块字而生、美到极致的中国书法艺术,同学们总是“啧啧”赞叹。每次总有热心的同学帮他张贴,当然总还有热心的同学帮他取下,然后“顺手牵羊”地带走“收藏”。吴老师总是欣慰地微笑注视,并不阻止,看到可爱的卢旺达学生酷爱书法、酷爱中国文化,对中国充满了热爱和向往,自己的辛勤劳动没有白费!

从2015年6月开始,吴老师返回卢旺达孔院本部任教。受张显院长委托,负责培训孔院志愿者老师,定期教研,集体备课,反复磨课,亲自上示范课,并根据卢旺达学生特点,思考创新高效教学方法;来回坐摩的,栉风沐雨,奔波于卢旺达大学科技学院教学点和本部之间给学生上课,依然忙碌,但很充实。2016年6月到8月是卢旺达大学的假期,同仁们都休息调整了,但吴老师放弃了休息时间,又马不停蹄地给今年刚取得孔子学院奖学金的34名准留学生开设汉语口语和中国文化讲座,进一步夯实这些准留学生们的汉语和中国文化基础。

一分耕耘,一分收获。一个个学生从零基础到通过hsk考试;从仅知“你好”到使用汉语流利对话;从落后山村到飞向中国留学,开阔眼界,增长见识……吴老师已经在卢旺达的各个省各个地区播种下一颗颗汉语和中国文化的种子。其中的佼佼者当数乐义、田文和丁吉:乐义去年已经通过hsk五级考试,获得了上海同济大学的奖学金,正在攻读测绘学专业硕士,他的理想是成为卢旺达驻中国大使馆大使,成为两国沟通合作的桥梁;田文和丁吉今年也都通过了hsk五级考试,已经成功申请重庆师范大学对外汉语专业硕士研究生奖学金,他们学成归国后,将成为卢旺达专职本土汉语教师。

三、积极参与组织文化活动,搭建中卢交流的“心灵高铁”。

许琳主任说:“孔子学院创办10年,修通了与120多个国家人民的‘心灵高铁’。‘心灵高铁’的路轨,就是文化……文化这个东西是可以走进心灵的,其他都很难做到。”卢旺达大学教育学院孔子学院也在极尽所能,广泛开展中卢文化交流活动,修通与卢旺达人之间的“心灵高铁”。

从2015年初,张显院长上任伊始,就为我院的未来发展制定了“三化”(特色化、职业化、全面化)的目标。其中实现“特色化”目标的两个有力抓手就是卢旺达大学教育学院孔子学院“中国文化艺术团”和“武术俱乐部”。我院每年都参与组织卢旺达全国中华武术锦标赛及2016年卢旺达东非五国国际武术邀请赛,斩获金银铜奖牌数量逐年递增,蜚声卢旺达;“欢乐春节”上,文化艺术团的一曲《红旗飘飘》点燃全场,在卢旺达唱响中国风;每逢重大节日诸如春节、元宵节、端午节和中秋节等,都精心组织“中国文化体验日”活动。吴振奇老师每次都专注投入,出谋划策,尤其是在2016年卢旺达东非五国国际武术邀请赛上,与苏文、张霞和陈明泓三位老师一起担任裁判员,判分精准专业、公平公正,得到主委会的高度赞扬。

每一位汉语教师就是一位文化使者,吴老师还结合自身的特长,别出心裁地开展文化活动,潜移默化,润物无声,让中国的文化在卢旺达民众心里生根、开花、结果。积极参加中国驻卢旺达大使馆组织的中卢乒乓球友谊赛,用小小银球转动大球;主动开设中国文化讲座,深入浅出地讲授博大精深的中国传统文化和哲学思想;利用课余时间,开设书法培训班,带领学生欣赏并学习神奇迷人的书法艺术。有个名叫马伟的学生,他迷恋上了中国书法,尤其喜欢潇洒飘逸的行书,跟随吴老师潜心学习书法,每天坚持练习,终于将行书写得有模有样,2014年代表卢旺达参加世界大学生汉语桥中文比赛,崭露头角。

在距中国一万多公里的非洲卢旺达,有这样一个人——吴振奇老师,面对艰苦的工作环境,一心只为汉推事业,默默无闻地坚守,无私地奉献着自己的青春与才华;也有这样一群人——卢旺达孔子学院所有同仁们,他们正在朝着既定的“职业化,特色化,全面化”目标坚定前行;还有那样一群人——全球孔子学院万千外派汉语教师和志愿者们,他们为实现中华复兴的“中国梦”而选择了远方,风雨兼程!

图一 吴老师给2016年准留学生上课

图二 吴老师跟老师们分享教科研心得

图三 参加中卢乒乓球友谊赛

图四 马伟同学的书法作品

图五 吴老师和他的学生们(左一乐义 右一田文 右二丁吉)

图六 在使馆与大使、院长及2016年孔院留学生合影

卢旺达大学教育学院孔子学院志愿者教师 田敏娜/供稿